登城でござる

2020年12月4日 越前一乗谷城址

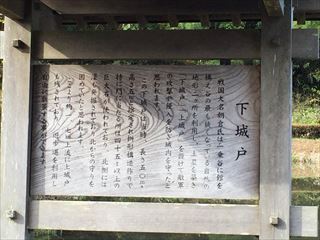

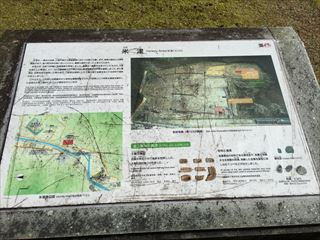

越前一乗谷城址は、越前朝倉氏の本拠地で、敏景から数えて五代にわたって栄えました。城は一乗川の両側に位置し、家臣の屋敷や城下町が築かれ、南北5キロの谷を両端に虎口を設けて守る構造で、かつては1万人が暮らす都市と称されました。背後には一乗谷山城があり、140箇所の竪堀が残っています。朝倉氏滅亡後、都市として再興されることなく埋もれ農村となり、このことが遺跡を400年以上も良好に保存した要因となりました。発掘調査では、当時の建物の区割りなどが城下町全体の良好な状態で出土しています。城は敏景の代に建てられ、100年以上にわたって栄華を極めましたが、朝倉五代目の義景の代に織田信長に攻められて落城し、朝倉氏は滅亡しました。

一乗谷城には、永禄10年(1567)に足利義昭将軍が逗留し、北国の京都と称されるほど栄えました。朝倉氏の居館跡は政治の中心地であり、初代敏景から五代にわたる朝倉氏の生活空間でもありました。居館跡は土塁で囲まれ、堀も一部がめぐらされていました。古井戸や湯殿跡、庭園、貯水池などが残ります。一乗山の背後には小見放城跡があり、山頂部には一ノ丸、二ノ丸、三ノ丸があり、それぞれ竪堀で囲まれています。

朝倉氏が歴史の表舞台に立つのは、朝倉氏と親密な関係を持っていた足利義輝が永禄8年(1565)に暗殺され、その弟の足利義昭は朝倉義景と大覚寺義俊の助けを借りて逃れ、越前に3年間滞在しました。義景は義昭を厚く歓迎し、後見役として扱いましたが、最終的に義昭は織田信長を頼って上洛し、将軍となりました。

この事例を持ち出し、朝倉義景が足利義昭を奉じて上洛すれば信長に代わって、天下人になる機会があったという人もいますが、朝倉義景はやはり天下人の器ではなかったようです。

義景は、義昭を擁しての上洛はせず、代わりに尾張国の織田信長が京都の政権を掌握した後に従うこともありませんでした。朝倉義景は浅井長政らと信長との戦いに度々挑みましたが、1573年に敗れて一乗谷を焼かれ、義景は自刃しました。この戦いで朝倉氏は滅亡し、戦国大名としての朝倉氏の歴史は幕を閉じました。

次期将軍:足利義昭が越前に来ない方が良かったかな?それでも滅んだかな越前朝倉氏は?

2020年12月4日 福井城址

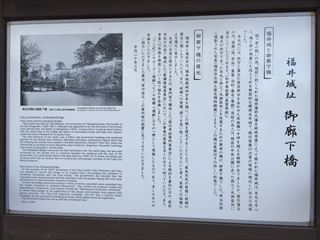

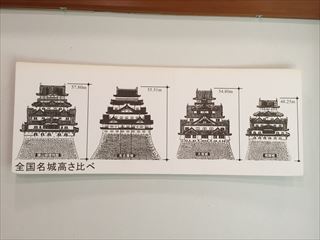

福井城は、徳川家康の次男・初代福井藩主・結城秀康が慶長11年(1606年)に築城し、約270年間17代にわたり越前松平家の繁栄の舞台となった名城。築城当時は高さ37m・四層五階の雄大な天守閣が建っていましたが、大火で焼失。現在では石垣と堀の一部だけが残るのみですが、広大な堀の姿からも、当時の規模をうかがい知ることができます。

現在、本丸跡地には福井県庁、福井県議会や福井県警察本部が庁舎を構えています。

明治維新後、福井藩は福井城の解体を政府に申請し、その後陸軍省の管轄となりました。しかし、旧藩士たちはその地を借り受け、農地として開墾しました。後に、松平茂昭が福井城跡を買い戻し、旧城内に農業試験場「松平試農場」が設立されました。1936年には松平家が城の一部を売却し、その地域は繁華街として利用されましたが、遺構の一部は現在も残っています。福井城跡には福井県庁などの施設が建てられ、公園として整備されています。また、城内の一部は瑞源寺に移築され、城の名前や藩名「福井」の由来となる「福の井」と呼ばれる井戸も残っています。高照山瑞源寺の本堂と書院は福井城本丸御殿の移築遺構であり、幕末の建物と一致することが判明しました。さらに、東照宮の唐門も一部が移築され、現在は倉庫で保管されています。

秀康は、天正2年(1574年)2月8日、徳川家康の次男・秀康が遠江国宇布見村で生まれました。幼名は於義伊。母は家康の正室ではなく、正室の築山殿としては認められず浜松城から追放されました。幼少期は兄や領主のもとで育ち、10歳までに武士としての教育を受けました。築山殿の死後、家康の子として認知されましたが、後継者としての地位は異母弟の秀忠に譲られました。秀康は豊臣秀吉の養子となり、河内国1万石を与えられました。その後、結城姓を賜り、1600年の関ヶ原の戦いでは家康の命で上杉景勝の抑えを担当し、慶長5年(1600年)11月、秀康は越前国北ノ庄68万石余に加増移封され、藩政の基礎を築き、福井藩の発展に貢献しました。また、彼の治世下で城下町の整備や城の建設が行われ、福井の地域社会に大きな影響を与えました。慶長12年に病に倒れ、死去しました。

本丸跡地には福井県庁、福井県議会や福井県警察本部が庁舎を構えているお城の跡地は、県庁所在地にはよく見られますが、福井県庁の場合は内堀のど真ん中にあり、昔のお城のように感じられる県庁舎は、全国的にも珍しいかもしれません。

2008年(平成20年)御廊下橋が復元されました。屋根と壁の付いた木造の橋です。周辺は「歴史のみち」となっており、福井市のCentral Parkとして整備されています。

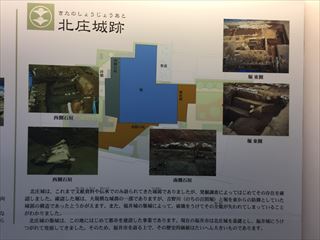

2020年12月4日 北ノ庄城址

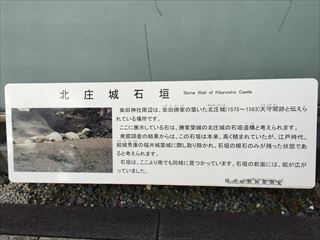

北ノ庄城には、柴田氏によって築かれた「柴田氏北ノ庄城」と、後に結城氏によって築城または改築された「結城氏北ノ庄城(後に福井城に改名)」があります。現在見られる福井城の遺構は、結城氏によって築かれたものであるとされています。北ノ庄城は、天正3年(1575年)に柴田勝家により築かれ、一方、結城氏北ノ庄城は慶長6年(1601年)に結城秀康によって築かれたか、あるいは改築されたものとされています。その後、結城氏北ノ庄城は福井城に改名されました。

柴田神社には、柴田勝家公とお市の方が合祀されています。そのため、神社内には勝家公とお市の方、そして浅井三姉妹の銅像が建てられています。

信長は天正元年(1573年)9月に、柴田勝家に越前国八郡の領地を与え、北ノ庄城(現在の福井市)を築かせました。その後、天正4年(1576年)には勝家は北陸方面軍司令官に任命され、前田利家や佐々成政、不破光治らの与力を得て、加賀国の平定を任されました。

本能寺の変で織田信長が討たれると、柴田勝家は次なる実権争いで豊臣秀吉との対立が深まりました。彼は旧織田家を守るために、織田信長の妹で戦国一の美女と称されるお市と結婚しました。この結婚は25歳も年齢差があったが、柴田勝家は初婚であり、一説によればお市への想いは長年にわたっていたとも言われます。結婚後わずか1年も経たないうちに、豊臣秀吉に攻め込まれ、北ノ庄城で二人とも自害しました。

浅井三姉妹は、戦国時代の武将浅井長政と正室市との間に生まれた3人の娘、茶々、初、江を指します。彼女たちはそれぞれ豊臣秀吉、京極高次、徳川秀忠の妻(正室・側室)となりました。彼女たちは織田信長の姪という血筋に生まれ、2度の戦国大名家の没落や落城、両親の死を経験し、その後は豊臣家(羽柴家)と徳川家の天下の覇権争いに深く関わりました。そのため、母・市とともに戦国の女性の代表的存在として語られています。

柴田勝家というと有名な武将ですが、時代劇では信長にいいように使われ、秀吉・光秀との対比で、あまり良い印象はありません。それでも信長の妹:お市の方を娶ったことが彼の人生を彩りあふれるものにしていると思います。歳と子どもの年齢もあったと思いますが、お市の方は、浅井長政とは一緒に死ねませんでしたが、柴田勝家とはふたりで自害しました。このことが勝家の生涯を豊かなものにしていると考えるのはちょっとおかしいかなぁ?

2020年12月3日 越前丸岡城

丸岡城は、戦国時代に築かれ、一向一揆への備えとして信長の命により柴田勝家が甥の勝豊によって建造されました。城内には、排水がよく大雨に崩れる心配がないとされる古い方式である「野づら積み」の石垣があります。また、江戸時代に建設された天守が現存しており、これは日本全国に現存する12城の一つである「現存十二天守」に数えられています。丸岡城は北陸地方唯一の現存天守であり、国の重要文化財に指定されています。

丸岡城内には、家康の三河三奉行の一人の本多作左衛門重次(本多重次)によって書かれた「一筆啓上」の石碑があります。この手紙は、本多重次が戦場から妻に宛てたもので、「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」という短い文言から成り立ち、日本一簡潔な手紙として有名です。

お仙は、本多重次の長男であり、後に本多成重として知られ、丸岡城の城主として活躍しました。彼は徳川氏に仕え、丸岡4万石を領し、若年の福井城主・松平忠直を補佐しました。成重は大坂の陣で武功を挙げ、従五位下飛騨守に任じられました。1623年に忠直が改易されると一時江戸幕府に召し返されましたが、1624年には再び越前丸岡4万6300石の譜代大名として任命されました。彼は城下町の建設や治水工事など藩政の基礎を固め、1646年に隠居して長男の重能に藩を譲りました。また、坂井市の丸岡文化財団では、本多重次の「一筆啓上」を「日本一短い手紙」として毎年募集し、「新一筆啓上賞」を授与して町おこしに活用しています。

お城好きにとっては「現存十二天守」ですから、絶対に登城しておかなければいけないお城です。ただ、天守としてはとても小さい、四国の丸亀城と同じくらいかなぁ?

明治になって、城は民間に払い下げられ、丸岡城も天守以外が失われました。しかし、地元の有志が天守を買い戻し、寺や公会堂として活用。昭和9年には国宝(後の重要文化財)に指定され、昭和15~17年に解体修理が行われました。昭和23年の福井地震で丸岡城天守は倒壊し、昭和30年に修復されました。他の天守が失われた中、丸岡城天守だけが再建され、歴史的な波乱を乗り越えた証となっています。城の数が減少し、昭和初期には20基あった天守のうち、現存十二天守だけが残りました。

2020年12月3日 勝山城博物館

勝山城博物館は、福井県勝山市平泉寺町にある天守風建築物の博物館です。天守風の建物の高さは57.8メートルあり、日本一の高さである。姫路城天守に似せたコンクリート製模擬天守であり、二の丸、三の丸、馬出などの曲輪は存在しないが、堀や城門は重厚な造りになっている。石垣には勝山市を流れる九頭竜川と、勝山市から発見される恐竜化石にちなんで9匹の龍が彫り込まれており、通常の城郭建築ではないことを強調しています。

勝山城博物館は、かつての勝山城址に建てられているわけではありません。実際には、勝山市内の別の場所に位置していました。江戸時代に勝山市域を治めた勝山藩の勝山城には、天守台は存在したものの最後まで天守が造営されることはなく、その城址も昭和40年代にはほぼ完全に消滅してしまいました。博物館はこういった歴史遺産の記憶を留めるための象徴であり、模擬天守としてではなく、あくまで博物館としての側面が強調されています。

勝山出身の実業家、相互タクシーの創業者である多田清の手により建築され、1992年(平成4年)7月19日に開館しました。

こういった歴史の裏付けの無い模擬天守は批判の的になりやすいですが、これはこれで良いことだと考えています。勝山市に住んでいる人達がここに江戸時代には勝山藩・勝山城があったと記憶に残り、誇りに思えれば多分いいことだと思います。

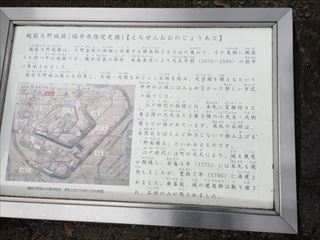

2020年12月3日 越前大野城

越前大野には、家族旅行で一度来たことがありますが、その時は時間の関係で登城することができませんでした。その時に思ったのが、”いい町だな!”と感じました。天空の城ですので、春先とか秋に来ると雲海が見られたかもしれませんが、12月ですから、雲海もなく、登城しましたが、冬の期間は建物の中に入れませんでした。残念?

越前大野城は、福井県大野市に位置する日本の城郭であり、戦国時代に建てられました。初代城主は金森長近で、彼は越前国の一向一揆を鎮めた功績で城地を与えられ、城を築きました。城は標高約249mの亀山の頂上に位置し、城下町も築かれました。長近は後に飛騨一国や美濃国の城を築き、関ヶ原の合戦でも活躍しました。城と城下町は現在もその面影を残し、「北陸の小京都」として知られています。

初代城主の金森長近は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、越前大野城の初代城主でした。彼は1524年に美濃国で生まれ、後に織田信長に仕える際に長近と名乗りました。若い頃から信長に仕え、1575年の長篠の戦いで手柄を立て、「長」の字を賜り、名を長近と改めました。越前大野城は、長近が天正3年に越前国の一向一揆を鎮圧した功績によって与えられたもので、城と城下町の建設に尽力しました。その手腕によって城下町は繁栄し、「北陸の小京都」と称されるほどの発展を遂げました。後に飛騨一国を与えられ、高山城を築き、城下町の整備にも尽力しました。関ヶ原の合戦でも功績を挙げ、美濃国上有知に移り、小倉山城で余生を送りました。

金森長親は、織田信秀から始まり、信長➡秀吉➡家康と三英傑に仕え、最後は二代将軍:徳川秀忠に仕えて生涯を終えています。また、信長の美濃攻略戦に功があり、桶狭間の合戦(長近36歳)への参戦は定かではないですが、長篠の戦い(51歳)で活躍、本能寺の変(58歳)では嫡男の長則が織田信忠と共に二条新御所にて討死、天正11年(1583年)、柴田と羽柴が雌雄を決した賤ヶ岳の戦い(59歳)においては、当初は勝家側として秀吉に対峙していましたが、秀吉陣営に転じた前田利家と長近は行動を共に戦わずして撤退した為に柴田勝家は滅び、利家と共に秀吉の傘下に入りました。その後は秀吉の幕下として、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦い(60歳)などにも参加。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦い(76歳)では東軍に与した。養子の可重とともに上杉征伐に参加し東征、のち諸将と共に反転し西上、齢70台後半の長近は1千1百人余を率いて本戦に参加し、石田三成勢らと戦ったということ

なので凄いですね!そんなおじさん戦国武将がいたというのを知って驚いています。

なので凄いですね!そんなおじさん戦国武将がいたというのを知って驚いています。

2020年11月28日 宇都宮城

私事ですが、1980年代に半年ほど宇都宮の住人でした。秋から冬場にかけての季節です。現場監督でしたので3階建ての裁判所の社宅を担当しました。宇都宮の冬は凄く寒く、今日の最低気温はマイナス10度でしたと朝のNHKテレビで言っていたのを覚えています。

その頃の宇都宮城は、まだ整備されていなくて登城した覚えがありません。

この日、始めて、宇都宮城址公園に行きました。本丸の一部の土塁が現存し、本丸の土塁、堀が外観復元、建物(清明台、富士見櫓、土塀)が木造で復元され、宇都宮城城址公園として一般に公開されていました。綺麗に整備されたお城です。ちょっと綺麗すぎてなじめなかったお城でもあります。

宇都宮城といえば、釣天井事件でしょう。宇都宮城釣天井事件(うつのみやじょうつりてんじょうじけん)は、江戸時代の元和8年(1622年)、下野国宇都宮藩主で江戸幕府年寄りの本多正純が、宇都宮城に吊り天井を仕掛けて第2将軍徳川秀忠の暗殺を謀ったなどの嫌疑をかけられ、本多家は改易、正純は流罪となった事件です。ただし、実際には宇都宮城に釣天井の仕掛けは存在せず、改易は別の原因によるものとされています(ウィキペデュア参照)。

家康の側近であった、本多正信・正純 父子と家康の後継者=2代将軍:秀忠の関係は現代でも微妙でしょう。先代が亡くなった後、残された先代のお気に入りの生き方には難しいものが有ります。結局、元和8年(1622年)、秀忠が家康の七回忌に日光東照宮を参拝した後に宇都宮城に1泊する予定であったため、正純は城の普請や御成り御殿の造営を行わせたが、4月16日に秀忠が日光へ赴くと、秀忠の姉で奥平忠昌の祖母・加納御前から「宇都宮城の普請に不備がある」という密訴があった。内容の真偽を確かめるのは後日とし、4月19日、秀忠は「御台所が病気である」との知らせが来たと称し、予定を変更して宇都宮城を通過して壬生城に宿泊し、21日に江戸城へ帰還した。

8月、出羽山形藩最上義俊の改易に際して、正純は上使として山形城受取りのため同所に赴いた。その最中に秀忠は、鉄砲の秘密製造や宇都宮城の本丸石垣の無断修理、さらには宇都宮城の寝所に釣天井を仕掛けて秀忠を圧死させようと画策したなど、11か条の罪状嫌疑を正純へ突きつけた。伊丹康勝と高木正次が使いとして正純の下に赴き、その11か条について問うと、正純は一つ一つ明快に回答した。しかし、康勝が追加で行なった3か条については回答する琴ができなかったため、所領は召し上げ、ただし先代よりの忠勤に免じ、改めて出羽由利郡に5 万5000石を与えると命じた。

謀反に身に覚えがない正純がその5万5000石を固辞したところ、逆に秀忠は怒り、本多家は改易となり、正純の身柄は久保田藩主佐竹義宜に預けられ、出羽横手への流罪とされた。後に正純は1000石の捨て扶持を与えられ、寛永13年(1637年)3月、正純は73歳で秋田横手城の一角で寂しく生涯を終えたという。

結局、先代の重臣は、息子にとって使いにくいので排除されるということでしょうか?

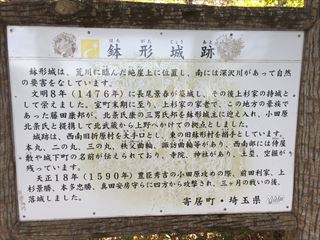

2020年11月3日 鉢形城址

場所:埼玉県大里郡寄居町大字鉢形(武蔵国大里郡)現:鉢形城公園 日本100名城(18番)

鉢形城跡は、戦国時代の代表的な城郭跡として、昭和7年に国指定史跡となり、城の中心部は、荒川と深沢川に挟まれた断崖絶壁の上に築かれていて、天然の要害をなしています。

この地は、交通の要所に当たり、上州や信州方面を望む重要な地点でした。

鉢形城は、文明8(1476)年関東管領(かんとうかんれい)であった山内(やまのうち)上杉氏の家臣長尾景春(ながおかげはる)が築城したと伝えられています。後に、この地域の豪族藤田泰邦(ふじたやすくに)に入婿した、小田原の北条氏康(ほうじょううじやす)の四男氏邦(うじくに)が整備拡充しました。関東地方において有数の規模を誇る鉢形城は、北関東支配の拠点として、さらに甲斐(かい)・信濃(しなの)からの侵攻への備えとして重要な役割を担っていました。

その後も戦略上の重要性から、各地の戦国大名の攻防の場となっており、永禄12(1569年)には武田信玄による攻撃を受け、天正2(1574年)には、上杉謙信が城下に火を放っている。

天正18(1590)年の豊臣秀吉による小田原攻めの際には、後北条氏の重要な支城として、前田利家・上杉景勝・真田昌幸・浅野長政、徳川家康麾下本多忠勝・鳥井元忠等の北国軍に包囲され、攻防戦を展開しました。1ヶ月余りにおよぶ籠城(ろうじょう)の後に、北条氏邦は6月14日に至り、城兵の助命を条件に開城しました。

歴史的にも、戦国のスター達が集まったお城ですが、今もそのスケールの大きさ・戦国のお城はこんな感じだったろうなあと思わせるお城です。

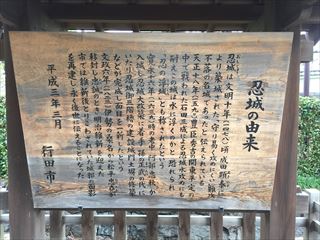

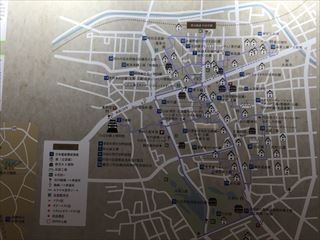

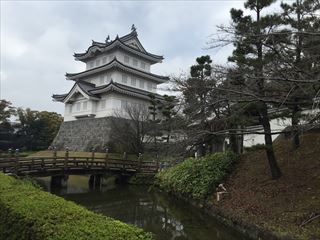

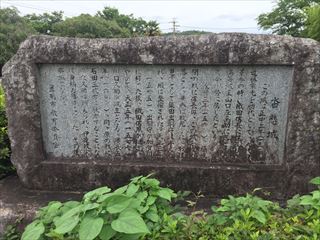

2020年11月3日 忍城(おしじょう)

場所:埼玉県行田市本17-23(武蔵国埼玉郡)現:忍城址・行田郷土博物館 続日本100名城

映画「のぼうの城」のモデル。豊臣秀吉の小田原攻めの際、石田三成の水攻めに耐え、小田原落城後に開城された城なので、難攻不落の浮き城と呼ばれるようになりました。

このお城も歴史をたどると、文明11(1479)年には、扇谷上杉家に忍城を攻められるものの、同家の家宰太田道灌の仲介によって和解して以後、成田氏が領有した。永禄2(1559)年には上杉謙信の関東遠征の際には当時の領主成田長泰も小田原城攻めの戦いに参加していたが、鶴岡八幡宮での関東管領就任式後に離反。天正2(1574)年には上杉謙信に忍城を包囲され、城下に火を放たれたが持ちこたえました。天正18(1590)年の秀吉の関東平定の際には、総大将:石田三成他、大谷吉継・長束正家・真田昌幸等も加わっています。

続日本100名城や関東七名城一つにも数えられるお城ですので、城好きにとっては、一度は行ってみたいと思うお城のひとつです。

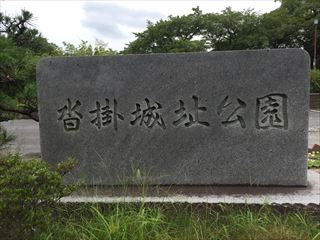

2020年7月23日 沓掛城址

場所:愛知県豊明市沓掛町東本郷11(尾張国愛知郡沓掛)現:沓掛城址公園

戦国時代に東海第一の弓取りと云われた今川義元の最後の夜を過ごした城です。

2023年の大河ドラマは家康だから、ひょっとしたら大河に出てくるかなと思っていましたが、確か城の名前と地図が出てきたような気がします。

今川義元というキャラクターは、ドラマで良くも悪くも描かれます。

2023年の大河ドラマ「どうする家康」では、野村萬斎が演じていましたが、家康との関係性も良く、好意的に描かれていました。ただ、初回が桶狭間の合戦だったので、すぐに討ち取られてしまいましたが、その後も回想場面で何回も出てきました。

初回で討ち取られても、いい役者さんを配役だと、それなりに回想場面で出てくるようです。

今川義元は、戦国期の今川氏を戦国大名に転身させ、駿河・遠江から三河や尾張の一部にまで領土を拡大し、戦国時代の今川氏の最盛期を築き上げました。

まさか沓掛城で泊った翌日に桶狭間で討ち取られるとは思っていなかったことでしょう。

なんとなく、今後も整備しようという感じが見られる城址公園です。