登城でござる

2020年12月4日 越前一乗谷城址

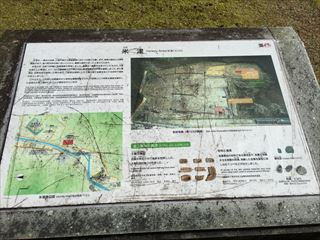

越前一乗谷城址は、越前朝倉氏の本拠地で、敏景から数えて五代にわたって栄えました。城は一乗川の両側に位置し、家臣の屋敷や城下町が築かれ、南北5キロの谷を両端に虎口を設けて守る構造で、かつては1万人が暮らす都市と称されました。背後には一乗谷山城があり、140箇所の竪堀が残っています。朝倉氏滅亡後、都市として再興されることなく埋もれ農村となり、このことが遺跡を400年以上も良好に保存した要因となりました。発掘調査では、当時の建物の区割りなどが城下町全体の良好な状態で出土しています。城は敏景の代に建てられ、100年以上にわたって栄華を極めましたが、朝倉五代目の義景の代に織田信長に攻められて落城し、朝倉氏は滅亡しました。

一乗谷城には、永禄10年(1567)に足利義昭将軍が逗留し、北国の京都と称されるほど栄えました。朝倉氏の居館跡は政治の中心地であり、初代敏景から五代にわたる朝倉氏の生活空間でもありました。居館跡は土塁で囲まれ、堀も一部がめぐらされていました。古井戸や湯殿跡、庭園、貯水池などが残ります。一乗山の背後には小見放城跡があり、山頂部には一ノ丸、二ノ丸、三ノ丸があり、それぞれ竪堀で囲まれています。

朝倉氏が歴史の表舞台に立つのは、朝倉氏と親密な関係を持っていた足利義輝が永禄8年(1565)に暗殺され、その弟の足利義昭は朝倉義景と大覚寺義俊の助けを借りて逃れ、越前に3年間滞在しました。義景は義昭を厚く歓迎し、後見役として扱いましたが、最終的に義昭は織田信長を頼って上洛し、将軍となりました。

この事例を持ち出し、朝倉義景が足利義昭を奉じて上洛すれば信長に代わって、天下人になる機会があったという人もいますが、朝倉義景はやはり天下人の器ではなかったようです。

義景は、義昭を擁しての上洛はせず、代わりに尾張国の織田信長が京都の政権を掌握した後に従うこともありませんでした。朝倉義景は浅井長政らと信長との戦いに度々挑みましたが、1573年に敗れて一乗谷を焼かれ、義景は自刃しました。この戦いで朝倉氏は滅亡し、戦国大名としての朝倉氏の歴史は幕を閉じました。

次期将軍:足利義昭が越前に来ない方が良かったかな?それでも滅んだかな越前朝倉氏は?

2020年12月4日 福井城址

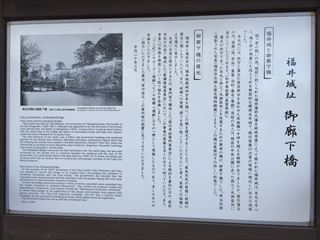

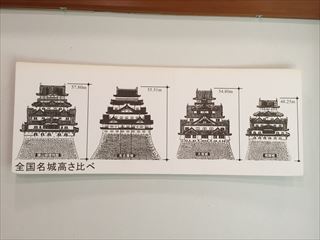

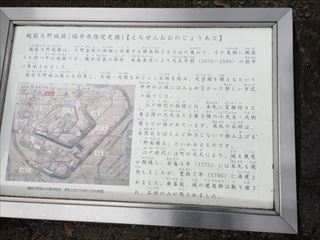

福井城は、徳川家康の次男・初代福井藩主・結城秀康が慶長11年(1606年)に築城し、約270年間17代にわたり越前松平家の繁栄の舞台となった名城。築城当時は高さ37m・四層五階の雄大な天守閣が建っていましたが、大火で焼失。現在では石垣と堀の一部だけが残るのみですが、広大な堀の姿からも、当時の規模をうかがい知ることができます。

現在、本丸跡地には福井県庁、福井県議会や福井県警察本部が庁舎を構えています。

明治維新後、福井藩は福井城の解体を政府に申請し、その後陸軍省の管轄となりました。しかし、旧藩士たちはその地を借り受け、農地として開墾しました。後に、松平茂昭が福井城跡を買い戻し、旧城内に農業試験場「松平試農場」が設立されました。1936年には松平家が城の一部を売却し、その地域は繁華街として利用されましたが、遺構の一部は現在も残っています。福井城跡には福井県庁などの施設が建てられ、公園として整備されています。また、城内の一部は瑞源寺に移築され、城の名前や藩名「福井」の由来となる「福の井」と呼ばれる井戸も残っています。高照山瑞源寺の本堂と書院は福井城本丸御殿の移築遺構であり、幕末の建物と一致することが判明しました。さらに、東照宮の唐門も一部が移築され、現在は倉庫で保管されています。

秀康は、天正2年(1574年)2月8日、徳川家康の次男・秀康が遠江国宇布見村で生まれました。幼名は於義伊。母は家康の正室ではなく、正室の築山殿としては認められず浜松城から追放されました。幼少期は兄や領主のもとで育ち、10歳までに武士としての教育を受けました。築山殿の死後、家康の子として認知されましたが、後継者としての地位は異母弟の秀忠に譲られました。秀康は豊臣秀吉の養子となり、河内国1万石を与えられました。その後、結城姓を賜り、1600年の関ヶ原の戦いでは家康の命で上杉景勝の抑えを担当し、慶長5年(1600年)11月、秀康は越前国北ノ庄68万石余に加増移封され、藩政の基礎を築き、福井藩の発展に貢献しました。また、彼の治世下で城下町の整備や城の建設が行われ、福井の地域社会に大きな影響を与えました。慶長12年に病に倒れ、死去しました。

本丸跡地には福井県庁、福井県議会や福井県警察本部が庁舎を構えているお城の跡地は、県庁所在地にはよく見られますが、福井県庁の場合は内堀のど真ん中にあり、昔のお城のように感じられる県庁舎は、全国的にも珍しいかもしれません。

2008年(平成20年)御廊下橋が復元されました。屋根と壁の付いた木造の橋です。周辺は「歴史のみち」となっており、福井市のCentral Parkとして整備されています。

2020年12月4日 北ノ庄城址

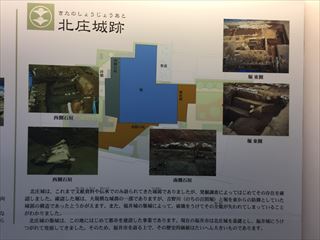

北ノ庄城には、柴田氏によって築かれた「柴田氏北ノ庄城」と、後に結城氏によって築城または改築された「結城氏北ノ庄城(後に福井城に改名)」があります。現在見られる福井城の遺構は、結城氏によって築かれたものであるとされています。北ノ庄城は、天正3年(1575年)に柴田勝家により築かれ、一方、結城氏北ノ庄城は慶長6年(1601年)に結城秀康によって築かれたか、あるいは改築されたものとされています。その後、結城氏北ノ庄城は福井城に改名されました。

柴田神社には、柴田勝家公とお市の方が合祀されています。そのため、神社内には勝家公とお市の方、そして浅井三姉妹の銅像が建てられています。

信長は天正元年(1573年)9月に、柴田勝家に越前国八郡の領地を与え、北ノ庄城(現在の福井市)を築かせました。その後、天正4年(1576年)には勝家は北陸方面軍司令官に任命され、前田利家や佐々成政、不破光治らの与力を得て、加賀国の平定を任されました。

本能寺の変で織田信長が討たれると、柴田勝家は次なる実権争いで豊臣秀吉との対立が深まりました。彼は旧織田家を守るために、織田信長の妹で戦国一の美女と称されるお市と結婚しました。この結婚は25歳も年齢差があったが、柴田勝家は初婚であり、一説によればお市への想いは長年にわたっていたとも言われます。結婚後わずか1年も経たないうちに、豊臣秀吉に攻め込まれ、北ノ庄城で二人とも自害しました。

浅井三姉妹は、戦国時代の武将浅井長政と正室市との間に生まれた3人の娘、茶々、初、江を指します。彼女たちはそれぞれ豊臣秀吉、京極高次、徳川秀忠の妻(正室・側室)となりました。彼女たちは織田信長の姪という血筋に生まれ、2度の戦国大名家の没落や落城、両親の死を経験し、その後は豊臣家(羽柴家)と徳川家の天下の覇権争いに深く関わりました。そのため、母・市とともに戦国の女性の代表的存在として語られています。

柴田勝家というと有名な武将ですが、時代劇では信長にいいように使われ、秀吉・光秀との対比で、あまり良い印象はありません。それでも信長の妹:お市の方を娶ったことが彼の人生を彩りあふれるものにしていると思います。歳と子どもの年齢もあったと思いますが、お市の方は、浅井長政とは一緒に死ねませんでしたが、柴田勝家とはふたりで自害しました。このことが勝家の生涯を豊かなものにしていると考えるのはちょっとおかしいかなぁ?

2020年12月3日 越前丸岡城

丸岡城は、戦国時代に築かれ、一向一揆への備えとして信長の命により柴田勝家が甥の勝豊によって建造されました。城内には、排水がよく大雨に崩れる心配がないとされる古い方式である「野づら積み」の石垣があります。また、江戸時代に建設された天守が現存しており、これは日本全国に現存する12城の一つである「現存十二天守」に数えられています。丸岡城は北陸地方唯一の現存天守であり、国の重要文化財に指定されています。

丸岡城内には、家康の三河三奉行の一人の本多作左衛門重次(本多重次)によって書かれた「一筆啓上」の石碑があります。この手紙は、本多重次が戦場から妻に宛てたもので、「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」という短い文言から成り立ち、日本一簡潔な手紙として有名です。

お仙は、本多重次の長男であり、後に本多成重として知られ、丸岡城の城主として活躍しました。彼は徳川氏に仕え、丸岡4万石を領し、若年の福井城主・松平忠直を補佐しました。成重は大坂の陣で武功を挙げ、従五位下飛騨守に任じられました。1623年に忠直が改易されると一時江戸幕府に召し返されましたが、1624年には再び越前丸岡4万6300石の譜代大名として任命されました。彼は城下町の建設や治水工事など藩政の基礎を固め、1646年に隠居して長男の重能に藩を譲りました。また、坂井市の丸岡文化財団では、本多重次の「一筆啓上」を「日本一短い手紙」として毎年募集し、「新一筆啓上賞」を授与して町おこしに活用しています。

お城好きにとっては「現存十二天守」ですから、絶対に登城しておかなければいけないお城です。ただ、天守としてはとても小さい、四国の丸亀城と同じくらいかなぁ?

明治になって、城は民間に払い下げられ、丸岡城も天守以外が失われました。しかし、地元の有志が天守を買い戻し、寺や公会堂として活用。昭和9年には国宝(後の重要文化財)に指定され、昭和15~17年に解体修理が行われました。昭和23年の福井地震で丸岡城天守は倒壊し、昭和30年に修復されました。他の天守が失われた中、丸岡城天守だけが再建され、歴史的な波乱を乗り越えた証となっています。城の数が減少し、昭和初期には20基あった天守のうち、現存十二天守だけが残りました。

2020年12月3日 勝山城博物館

勝山城博物館は、福井県勝山市平泉寺町にある天守風建築物の博物館です。天守風の建物の高さは57.8メートルあり、日本一の高さである。姫路城天守に似せたコンクリート製模擬天守であり、二の丸、三の丸、馬出などの曲輪は存在しないが、堀や城門は重厚な造りになっている。石垣には勝山市を流れる九頭竜川と、勝山市から発見される恐竜化石にちなんで9匹の龍が彫り込まれており、通常の城郭建築ではないことを強調しています。

勝山城博物館は、かつての勝山城址に建てられているわけではありません。実際には、勝山市内の別の場所に位置していました。江戸時代に勝山市域を治めた勝山藩の勝山城には、天守台は存在したものの最後まで天守が造営されることはなく、その城址も昭和40年代にはほぼ完全に消滅してしまいました。博物館はこういった歴史遺産の記憶を留めるための象徴であり、模擬天守としてではなく、あくまで博物館としての側面が強調されています。

勝山出身の実業家、相互タクシーの創業者である多田清の手により建築され、1992年(平成4年)7月19日に開館しました。

こういった歴史の裏付けの無い模擬天守は批判の的になりやすいですが、これはこれで良いことだと考えています。勝山市に住んでいる人達がここに江戸時代には勝山藩・勝山城があったと記憶に残り、誇りに思えれば多分いいことだと思います。

2020年12月3日 越前大野城

越前大野には、家族旅行で一度来たことがありますが、その時は時間の関係で登城することができませんでした。その時に思ったのが、”いい町だな!”と感じました。天空の城ですので、春先とか秋に来ると雲海が見られたかもしれませんが、12月ですから、雲海もなく、登城しましたが、冬の期間は建物の中に入れませんでした。残念?

越前大野城は、福井県大野市に位置する日本の城郭であり、戦国時代に建てられました。初代城主は金森長近で、彼は越前国の一向一揆を鎮めた功績で城地を与えられ、城を築きました。城は標高約249mの亀山の頂上に位置し、城下町も築かれました。長近は後に飛騨一国や美濃国の城を築き、関ヶ原の合戦でも活躍しました。城と城下町は現在もその面影を残し、「北陸の小京都」として知られています。

初代城主の金森長近は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将で、越前大野城の初代城主でした。彼は1524年に美濃国で生まれ、後に織田信長に仕える際に長近と名乗りました。若い頃から信長に仕え、1575年の長篠の戦いで手柄を立て、「長」の字を賜り、名を長近と改めました。越前大野城は、長近が天正3年に越前国の一向一揆を鎮圧した功績によって与えられたもので、城と城下町の建設に尽力しました。その手腕によって城下町は繁栄し、「北陸の小京都」と称されるほどの発展を遂げました。後に飛騨一国を与えられ、高山城を築き、城下町の整備にも尽力しました。関ヶ原の合戦でも功績を挙げ、美濃国上有知に移り、小倉山城で余生を送りました。

金森長親は、織田信秀から始まり、信長➡秀吉➡家康と三英傑に仕え、最後は二代将軍:徳川秀忠に仕えて生涯を終えています。また、信長の美濃攻略戦に功があり、桶狭間の合戦(長近36歳)への参戦は定かではないですが、長篠の戦い(51歳)で活躍、本能寺の変(58歳)では嫡男の長則が織田信忠と共に二条新御所にて討死、天正11年(1583年)、柴田と羽柴が雌雄を決した賤ヶ岳の戦い(59歳)においては、当初は勝家側として秀吉に対峙していましたが、秀吉陣営に転じた前田利家と長近は行動を共に戦わずして撤退した為に柴田勝家は滅び、利家と共に秀吉の傘下に入りました。その後は秀吉の幕下として、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦い(60歳)などにも参加。慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦い(76歳)では東軍に与した。養子の可重とともに上杉征伐に参加し東征、のち諸将と共に反転し西上、齢70台後半の長近は1千1百人余を率いて本戦に参加し、石田三成勢らと戦ったということ

なので凄いですね!そんなおじさん戦国武将がいたというのを知って驚いています。

なので凄いですね!そんなおじさん戦国武将がいたというのを知って驚いています。

2020年11月28日 宇都宮城

私事ですが、1980年代に半年ほど宇都宮の住人でした。秋から冬場にかけての季節です。現場監督でしたので3階建ての裁判所の社宅を担当しました。宇都宮の冬は凄く寒く、今日の最低気温はマイナス10度でしたと朝のNHKテレビで言っていたのを覚えています。

その頃の宇都宮城は、まだ整備されていなくて登城した覚えがありません。

この日、始めて、宇都宮城址公園に行きました。本丸の一部の土塁が現存し、本丸の土塁、堀が外観復元、建物(清明台、富士見櫓、土塀)が木造で復元され、宇都宮城城址公園として一般に公開されていました。綺麗に整備されたお城です。ちょっと綺麗すぎてなじめなかったお城でもあります。

宇都宮城といえば、釣天井事件でしょう。宇都宮城釣天井事件(うつのみやじょうつりてんじょうじけん)は、江戸時代の元和8年(1622年)、下野国宇都宮藩主で江戸幕府年寄りの本多正純が、宇都宮城に吊り天井を仕掛けて第2将軍徳川秀忠の暗殺を謀ったなどの嫌疑をかけられ、本多家は改易、正純は流罪となった事件です。ただし、実際には宇都宮城に釣天井の仕掛けは存在せず、改易は別の原因によるものとされています(ウィキペデュア参照)。

家康の側近であった、本多正信・正純 父子と家康の後継者=2代将軍:秀忠の関係は現代でも微妙でしょう。先代が亡くなった後、残された先代のお気に入りの生き方には難しいものが有ります。結局、元和8年(1622年)、秀忠が家康の七回忌に日光東照宮を参拝した後に宇都宮城に1泊する予定であったため、正純は城の普請や御成り御殿の造営を行わせたが、4月16日に秀忠が日光へ赴くと、秀忠の姉で奥平忠昌の祖母・加納御前から「宇都宮城の普請に不備がある」という密訴があった。内容の真偽を確かめるのは後日とし、4月19日、秀忠は「御台所が病気である」との知らせが来たと称し、予定を変更して宇都宮城を通過して壬生城に宿泊し、21日に江戸城へ帰還した。

8月、出羽山形藩最上義俊の改易に際して、正純は上使として山形城受取りのため同所に赴いた。その最中に秀忠は、鉄砲の秘密製造や宇都宮城の本丸石垣の無断修理、さらには宇都宮城の寝所に釣天井を仕掛けて秀忠を圧死させようと画策したなど、11か条の罪状嫌疑を正純へ突きつけた。伊丹康勝と高木正次が使いとして正純の下に赴き、その11か条について問うと、正純は一つ一つ明快に回答した。しかし、康勝が追加で行なった3か条については回答する琴ができなかったため、所領は召し上げ、ただし先代よりの忠勤に免じ、改めて出羽由利郡に5 万5000石を与えると命じた。

謀反に身に覚えがない正純がその5万5000石を固辞したところ、逆に秀忠は怒り、本多家は改易となり、正純の身柄は久保田藩主佐竹義宜に預けられ、出羽横手への流罪とされた。後に正純は1000石の捨て扶持を与えられ、寛永13年(1637年)3月、正純は73歳で秋田横手城の一角で寂しく生涯を終えたという。

結局、先代の重臣は、息子にとって使いにくいので排除されるということでしょうか?

2020年11月3日 鉢形城址

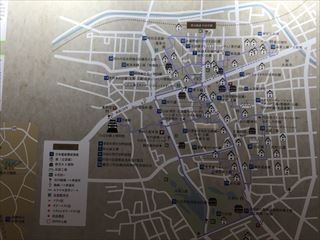

場所:埼玉県大里郡寄居町大字鉢形(武蔵国大里郡)現:鉢形城公園 日本100名城(18番)

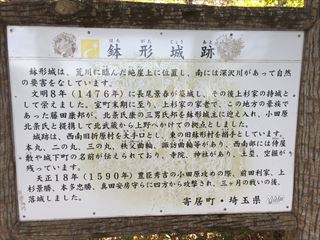

鉢形城跡は、戦国時代の代表的な城郭跡として、昭和7年に国指定史跡となり、城の中心部は、荒川と深沢川に挟まれた断崖絶壁の上に築かれていて、天然の要害をなしています。

この地は、交通の要所に当たり、上州や信州方面を望む重要な地点でした。

鉢形城は、文明8(1476)年関東管領(かんとうかんれい)であった山内(やまのうち)上杉氏の家臣長尾景春(ながおかげはる)が築城したと伝えられています。後に、この地域の豪族藤田泰邦(ふじたやすくに)に入婿した、小田原の北条氏康(ほうじょううじやす)の四男氏邦(うじくに)が整備拡充しました。関東地方において有数の規模を誇る鉢形城は、北関東支配の拠点として、さらに甲斐(かい)・信濃(しなの)からの侵攻への備えとして重要な役割を担っていました。

その後も戦略上の重要性から、各地の戦国大名の攻防の場となっており、永禄12(1569年)には武田信玄による攻撃を受け、天正2(1574年)には、上杉謙信が城下に火を放っている。

天正18(1590)年の豊臣秀吉による小田原攻めの際には、後北条氏の重要な支城として、前田利家・上杉景勝・真田昌幸・浅野長政、徳川家康麾下本多忠勝・鳥井元忠等の北国軍に包囲され、攻防戦を展開しました。1ヶ月余りにおよぶ籠城(ろうじょう)の後に、北条氏邦は6月14日に至り、城兵の助命を条件に開城しました。

歴史的にも、戦国のスター達が集まったお城ですが、今もそのスケールの大きさ・戦国のお城はこんな感じだったろうなあと思わせるお城です。

2020年11月3日 忍城(おしじょう)

場所:埼玉県行田市本17-23(武蔵国埼玉郡)現:忍城址・行田郷土博物館 続日本100名城

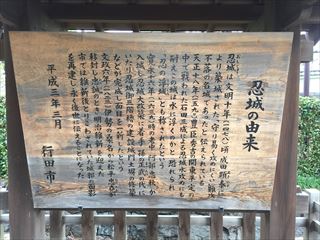

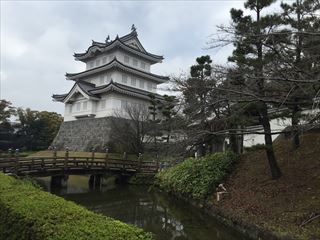

映画「のぼうの城」のモデル。豊臣秀吉の小田原攻めの際、石田三成の水攻めに耐え、小田原落城後に開城された城なので、難攻不落の浮き城と呼ばれるようになりました。

このお城も歴史をたどると、文明11(1479)年には、扇谷上杉家に忍城を攻められるものの、同家の家宰太田道灌の仲介によって和解して以後、成田氏が領有した。永禄2(1559)年には上杉謙信の関東遠征の際には当時の領主成田長泰も小田原城攻めの戦いに参加していたが、鶴岡八幡宮での関東管領就任式後に離反。天正2(1574)年には上杉謙信に忍城を包囲され、城下に火を放たれたが持ちこたえました。天正18(1590)年の秀吉の関東平定の際には、総大将:石田三成他、大谷吉継・長束正家・真田昌幸等も加わっています。

続日本100名城や関東七名城一つにも数えられるお城ですので、城好きにとっては、一度は行ってみたいと思うお城のひとつです。

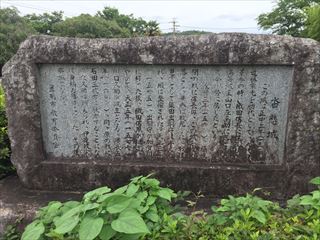

2020年7月23日 沓掛城址

場所:愛知県豊明市沓掛町東本郷11(尾張国愛知郡沓掛)現:沓掛城址公園

戦国時代に東海第一の弓取りと云われた今川義元の最後の夜を過ごした城です。

2023年の大河ドラマは家康だから、ひょっとしたら大河に出てくるかなと思っていましたが、確か城の名前と地図が出てきたような気がします。

今川義元というキャラクターは、ドラマで良くも悪くも描かれます。

2023年の大河ドラマ「どうする家康」では、野村萬斎が演じていましたが、家康との関係性も良く、好意的に描かれていました。ただ、初回が桶狭間の合戦だったので、すぐに討ち取られてしまいましたが、その後も回想場面で何回も出てきました。

初回で討ち取られても、いい役者さんを配役だと、それなりに回想場面で出てくるようです。

今川義元は、戦国期の今川氏を戦国大名に転身させ、駿河・遠江から三河や尾張の一部にまで領土を拡大し、戦国時代の今川氏の最盛期を築き上げました。

まさか沓掛城で泊った翌日に桶狭間で討ち取られるとは思っていなかったことでしょう。

なんとなく、今後も整備しようという感じが見られる城址公園です。

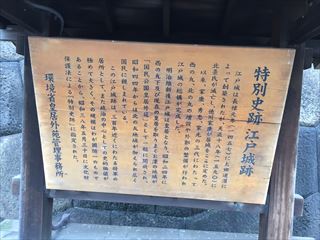

2019年12月19日 江戸城址

江戸城址とは現在の皇

居東御苑です。

居東御苑です。

皇居東御苑は、旧江戸城本丸、二の丸及び三の丸の一部を皇居付属庭園として、宮中行事に支障のない限り公開(無料)しています。但し、今回は平成から令和の代替わりの施設が東御苑内内にあり、制限を受けました。残念ながら天守台にも登れませんでした。

江戸城天守を再建する会の講演会をネットで見ました。木造天守再建は名古屋城で当初は2020年完成。今は2028年10月完成になっていますが、多分名古屋城の木造再建は難しいだろうなと思われます。

江戸城天守の再建を議論は進めて是非とも再建してもらいたいですが、天守が江戸城にあったのは「わずか51年」江戸時代が慶長8(1603)年から慶応3(1867)年まで265年にわたるのに対し、天守が江戸城にそびえていたのは僅か51年であり、江戸の町には天守は似合わないのでは思ってしまいます。

その51年の間に3度も建てられ

ています。最初の天守は家康が建てた慶長度天守:慶長12(1607)年、2度目の天守は2代将軍秀忠が建てた元和度天守:元和9(1623)年頃、3度目の天守は家光が建てた寛永度天守:寛永15(1638)年です。

この天守は明暦の大火:明暦3(1657)年に江戸のまちの大半を焼いた大火災により、江戸城の天守も焼け落ちてしまいましたが、万治元(1658)年に加賀前田家に命じて造られたのが現在、皇居東御苑にある天守台です。でも天守を建てるのは延期になってしましました。

天守は、お城の象徴です。天守が無くてもお城はお城です。元々、お城には柵と土盛りと空堀があり、柵の中に納屋と見張り台があれば立派なお城です。天守にこだわるのは本当の城好きではないかもしれませんが、やはり、江戸城はともかく、名古屋城天守の木造復元して欲しいなぁと思うのは私だけでしょうか?

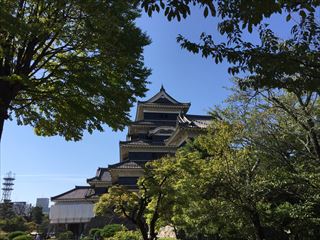

2019年9月26日 松本城

国宝「松本城」には、4~5回来ていると思います。割と愛知県から近いし、見ごたえのあるお城ですから何回か訪れます。前回は小学校からの同級生と2017年10月に来ています。このお城の良さは、程よい大きさかなぁ?

犬山城、姫路城、松本城、彦根城、松江城の5つの国宝天守で姫路城は巨大すぎるし、犬山城は少し物足りない、彦根城はいつ行っても混雑している。松江城は遠いよなぁ。となるとやはり松本城へ行こうですね。

今回は、たまたま泊まり込みでセミナーを松本まで聞きに来て、ずうずうしくセミナー後の懇親会まで参加させていただき、ホテルで朝起きたら松本だ。松本へ来たなら松本城へ行かなければと思いやってきました。昨日遅くまで飲んでいたので体調は最悪でした。

とはいえ、松本城といえば、初代藩主が石川数正です。石川数正は注目すべき戦国武将ですが、あまりかかわったお城が少ないようですので。松本城で取り上げます。

松本藩の藩祖は、徳川家康に仕えた「三河の旗頭」の一人・石川数正である。数正は家康が今川義元の人質だった頃から仕えていた最古参の家臣で、永禄5年(1562年)の織田信長と家康との同盟締結に大きな功を挙げた人物である。しかし小牧・長久手の戦い後の天正13年(1585年)11月13日、数正は突如として家康の下から出奔し、当時家康の宿敵であった羽柴秀吉のもとへ降った。この出奔には諸説あり、未だに定説はない。

その定説について私なりの推理です。家康と数正は信頼しあっていたと思います。数正は、秀吉との交渉役として秀吉に頻繁に合っていましたので、秀吉からヘッドハンティングの誘いを受けます。その際、家康と相談したと思います。

家康は家臣団の主流から外れた数正を秀吉側へスパイとして送り込んだものと推測します。その結果、天正14年(1586年)に、秀吉は自分の妹の「旭姫(朝日姫)」を、家康の妻として嫁がせています。それでも上洛しない家康を母のなかを人質として岡崎城に送ったため、家康は上洛して臣従したと推測します。

家康は数正からの情報を元に自分を秀吉に相当高く売り込んだものと推測します。そう考えたほうが世の中、面白いですから。

2019年8月11日 上山城(かみのやまじょう)

かつて「羽州の名城」と称えられた上山城。幕命により取り壊されてから290年ぶりに郷土資料館としてよみがえりました。

天守閣からは、蔵王連峰や温泉街の風情を残す市街地の家並みを楽しむことができます。

上山城郷土史料館の案内文です。

戦国期は、伊達氏と最上氏との係争の地。

江戸時代になると上山藩が出来て、江戸初期に最上氏が改易された後は、没落した諸大名が3万石から4万石で入部し、城主を務める氏族がめまぐるしく変わるが、上山藩自体は幕末まで存続した。本丸を囲んで一段低く周囲に二の丸があり、外濠が取り巻いていた。藤井氏時代には天守はなく、二の丸に居館が設けられていた。

金森家が転封された際に一度破却されたが、破却前は本丸に三重の天守や各所に櫓門がある近世城郭であり、月岡・天神森にそびえるその壮麗な城郭は「羽州の名城」として広く知れ渡っていた。藤井松平家が封じられた際に上山城は再興されたが、二の丸に居館を設けた程度の城構えであり明治を迎えた。

城跡は月岡公園および月岡神社境内となり、1957年(昭和32年)4月20に市の史跡に指定された。また、1982年に二の丸跡に3層の模擬天守が建立された。模擬天守の内部は、郷土歴史資料館として利用されており、季節によって、雛人形展や鎧などの収蔵品展、刀剣展といった催しが行われている。

再建当時、実際には天守の無かった城を天守付きで再現することについて多くの論議を呼んだ。 (ウィキペディア上山城より引用)

上山城は、模擬天守です。1982年造られた 望楼型3層5階、鉄筋コンクリート造模擬。江戸時代の資料があるようです。(出羽国之内上山絵図 – 正保元年(1644年)に幕府提出の「正保城絵図」。複写が資料館にて不定期展示。)

出羽国之内上山絵図 – 「正保城絵図」には、天守がありません。歴史的に無かった天守を造ったのですね。お城好きにとっては残念ですが、致し方ありません。

建物というのはそこに建っていると存在感があるのですが、撤去してしまうと、あれあそこにどんな建物があったかなぁ?と思い出せなくなるものです。天守は無かったですが、上山城の場合、お城はここにちゃんとありましたので、その記念として天守型の郷土史料館を造ったということで納得しましょう。どうか、お城好きのみなさんも、模擬天守には暖かい目で見ることにしましょう。

2019年8月11日山形城址

山形城と云えば、最上義光でしょう。大河ドラマ「独眼竜政宗」で原田芳雄さん演ずる最上義光は強烈でした。かなりの悪役でしたが、ゾクゾクするほど残虐で、カッコイイヒール役、卑劣で凶悪な武将として、妹の子の伊達政宗をとにかく貶める役柄は強烈でした。

もうひとつ戦国武将「最上義光」の有名なエピソードは、秀吉が天下統一を果たした後です。秀吉の跡取りであった秀次が、東国一の美少女と名高かった義光の次女の駒姫を側室に出すように義光に迫り、義光は断ったものの度重なる要求に折れ、15歳になったら娘を山形から京へ嫁がせると約束。

文禄4年(1595年)、駒姫は京に到着し、最上屋敷で長旅の疲れを癒していたところ、7月15日、秀次は豊臣秀吉の命により高野山で切腹させられ、そして駒姫も8月2日に他の秀次の側室達と共に、三条河原に引き立てられ11番目に処刑された。まだ実質的な側室になる前だったと言われています。

慶長5年(1600年)9月。西の関ケ原と言われた「慶長出羽合戦」の後、庄内地方を手に入れた義光は出羽山形藩57万石の大藩となりました。

家康の時代になり、家督は嫡男・義康では無く家康に近侍させていた次男・家親が継ぐことになります。嫡男・義康の廃嫡は家康の意向を受け手と言われています。義光の死後、後を継いだ家親は元和3年(1617年)に急死した。 家親の子・義俊(義光の孫)が後を継いだが、後継者をめぐって内紛が発生し幕府の仲介でも解決しなかったため、家中不届きであるとして、義光の死からわずか9年後の元和8年(1622年)に改易されてしまいました。

家親の子・義俊(義光の孫)が後を継いだが、後継者をめぐって内紛が発生し幕府の仲介でも解決しなかったため、家中不届きであるとして、義光の死からわずか9年後の元和8年(1622年)に改易されてしまいました。

最上義光は、戦国武将としては成功者でしょう。しかし子孫は大名として生き残ることができませんでした。山形藩は最上家が改易になった後、徳川家譜代の鳥居家や保科家の時代には、東北地方の徳川藩屏として君臨し、この時期の所領は20万石前後の中藩になりましたが、保科家が会津に移封されると山形藩は幕府重職から失脚した幕閣の左遷地となり、親藩・譜代大名の領主が12家にわたって頻繁に入れ替わった。しかもこの時期の所領は6万石、多くても10万石程度の小藩となり、藩主も譜代大名のため在国より江戸滞在が長期化し、所領も関東に飛び地が存在していたことから藩政は不安定だったようです。

残念ながら、江戸時代の出羽山形城は幕閣の左遷地だったようです。

また、現地には「さがしています!本丸御殿や一文字櫓の写真や白の古絵図の資料を探しています。お心当たりの方は、ご連絡ください」の看板があります。山形城には元々天守閣は存在せず、本丸内に御殿がありましたが、間取り図は存在するものの建物の形を確認できる立面図等が見つかっていない為、本丸御殿御殿を復元できないということで、本丸御殿の絵図等を探していました。

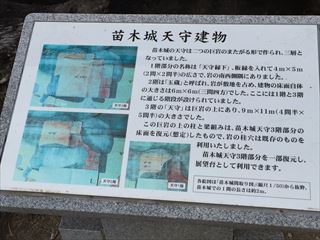

2019年4月8日苗木城

この日は風が非常に強い日で、月曜日でしたので私達しか人影はなく、苗木城へいくのは、風で飛ばされそうで怖かったことを思いだします。

この日は風が非常に強い日で、月曜日でしたので私達しか人影はなく、苗木城へいくのは、風で飛ばされそうで怖かったことを思いだします。

写真を見ていただければわかると思いますが、岩

場の山の上の天空の山城です。とてもインスタ映えするので、もっとアピールして史料館或いは苗木桜公園に道の駅を併設されると良い観光スポットなると思いました。

場の山の上の天空の山城です。とてもインスタ映えするので、もっとアピールして史料館或いは苗木桜公園に道の駅を併設されると良い観光スポットなると思いました。

歴史的には、東濃に起こった遠山氏は、一時「遠山七家」が諸城に

拠って東濃地方に威を張りました。しかし江戸時代、諸候として苗木遠山氏と旗本の明知遠山氏の二家のみしか存続しませんでした。テレビや映画でおなじみの「遠山の金さん」こと遠山左衛門尉景元は、明知遠山氏の末にあたります。

拠って東濃地方に威を張りました。しかし江戸時代、諸候として苗木遠山氏と旗本の明知遠山氏の二家のみしか存続しませんでした。テレビや映画でおなじみの「遠山の金さん」こと遠山左衛門尉景元は、明知遠山氏の末にあたります。

知行500石の明智遠山氏の分家の6代目の「遠山の金さん」こと遠山左衛門尉景元と、1万石の苗木藩の遠山家とどちらが良いか?

石高だけを見ると「苗木遠山氏」ですが、内情はさにあらず、1万石の大名は大変だったようです。藩政においては幕府の相次ぐ手伝い普請や軍役などにより財政窮乏が早くから始まり、このため新田開発を行なって4286石の新田を開発しましたが、第5代藩主・遠山友由の大坂加番による出費などもあって財政の改善には至らなかった。歴代藩主は藩政維持のため、厳しい倹約令を出し、天保年間には給米全額の借り上げを行なうなどしました。

最後の藩主・遠山友禄は文久元年(1861年)に若年寄となり、さらに大坂警備も任されましたが、そのため出費がさらに重なって財政は火の車となり、友禄は五種類の藩札発行による改革を図りました。しかし、元治元年(1865年)に2度目の若年寄就任、慶応元年(1865年)に第2次長州征伐にも参

加したことによる軍費から、遂に財政は破綻しました。明治維新後、14万両あった藩の借金苗木城破却に伴う建材や武具などの売却、藩士全員

を強制的に帰農、家禄を返還させ、帰農法に基づいて政府から支給される扶持米を3年間返上させること、藩知事遠山友禄の家禄の全額を窮民救済と藩の経費とすることにより、明治4年(1871年)には5万2600両までに縮小しました。

(結局、最後はどうしたんだろう?最後の藩主:遠山友禄は子爵になっていますが、絶対に借金を返してないと思います)

等々、ウィキペディアの文章を読むと、1万石の大名なんてイヤダ!

「遠山の金さん」が良いと思うのは私だけでしょうか?

2019年4月8日 岩村城址

岩村城と言えば、悲劇のおんな城主:おつやの方ですね。

尾張国の武将・織田信定の娘として誕生。信定は信長の祖父です。といことは、おつやの方は信長にとっては叔母に当たります。東美濃遠山氏の地頭・遠山景任に嫁ぎました。遠山氏は鎌倉時代から東美濃一帯を勢力下においており、戦国期、おつやの方の夫:遠山景任は、信玄の勢力下で、美濃の斎藤家に対する為、信長と信玄の間をうまく取り持っていたものと思われます。

元亀3年(1572年)8月14日、夫・景任が、後継ぎが無いまま病死したため、甥にあたる信長から五男の御坊丸(後の織田勝長)が養嗣子として岩村城に送り込まれました。ただし、御坊丸はまだ幼かったので、おつやの方が当主の座を引き継ぎ岩村城の女城主となりました。

岩村遠山氏と苗木遠山氏は、天文23年(1554年)から信玄の勢力下だったようです。弘治2年(1557年)7月13日、父の景前が亡くなり、嫡男であった景任があとを継ぎましたが、まだ若かったことから遠山七頭の中に従わぬものがあって後継者争いが起こりました。これに対して武田氏が東美濃に派兵して調停し、その後ろ盾を得た景任が当主となることができたという経緯があります。

以後、東美濃においては遠山宗家と信玄との主従関係に基づく武田支配が成立し、遠山氏は武田方に人質を出していました。他方で同年、斎藤義龍が道三を長良川の戦いで破って美濃を手中に入れると、遠山氏の中では明知遠山氏の友行の明智城攻めに加わるなど、一時的に斎藤氏にも与しました。また従来の織田氏との関係も維持されており、これが台頭して濃尾に勢力を伸ばすとむしろ接近しました。時期は不明ながら、景任が織田信長の叔母のおつやの方(織田信定の娘)を娶って縁戚関係を結ぶなど、複数の勢力に属するという関係を築いていきました。特に永禄年間になると、遠山氏は武田氏と織田氏に両属して、その外交関係(甲尾同盟)を仲介する存在でした。

永禄8年(1565年)に武田軍が金山城の森可成と米田城の肥田玄蕃允を攻撃した後、信長が景任の弟を遠山直兼の娘を養女として信玄の庶子武田勝頼の室とする縁組をまとめたのも、遠山氏を介した織田氏武田氏両家の連携の一環でした。

元亀元年、秋山虎繁は三河の徳川氏を攻撃する途中で遠山領へ侵入したことで上村合戦が勃発し遠山各氏に大打撃を与え、景任の後継争いの際にも秋山が武田軍を率いて遠山の国衆と協議したと考えられています。

元亀3年(1572年)8月14日、夫:遠山景任が病死して岩村遠山氏の血統が断絶したのを機会に信長は東美濃の支配権を奪う好機として、岐阜城留守居の川尻秀隆や織田信広を岩村城に派遣して占領すると、自らの子(御坊丸のちの織田勝長)を亡くなった遠山景任の養嗣子として継がせ、おつやの方を後見人としました。元亀3年(1572年)10月、東美濃の支配権が信長に奪われたことに対して、駿河国に侵攻していた信玄は、伊那郡代秋山晴近と依田信守を東美濃へ派遣して岩村城の奪還を命じました。岩村城は武田勢に包囲され、城主となっていた信長の叔母のおつやの方は秋山と婚姻(元亀4年(1573年)2月下旬)するという条件で降伏し開城しました。岩村城内に居た者は以後武田氏に仕えることになりました。秋山は御坊丸を人質として甲斐に送り、岩村遠山氏は完全に消滅しました。

これって、おつやの方のせいかな?おつやの方は秋山虎繁との婚姻により、御坊丸と城兵を守ったと言えます。後に御坊丸は信長に返還されています。

武田勢に岩村城を包囲されたときに援軍を出せなかった信長のせいではないかと思います。信長には援軍を出すに出せない状況にあったようですが・・・。

信長の当時の状況は、元亀2年(1571年)は、朝倉義景が三好三人衆、浅井長政、本願寺・顕如とともに信長包囲網を形成し信長に対し抵抗を続けた時期です。勅命講和により一旦は和睦するものの、元亀3年(1572年)、義景は浅井氏、顕如に加え、甲斐守護の武田信玄も仲間に引きずり込み再び信長包囲網を形成しました。信長は西方の本願寺と三好三人衆、東方の朝倉・浅井連合軍に挟撃され、同盟者の家康も元亀3年(1572年)12月21日遠江・三方ヶ原で信玄に大敗するなどし、窮地に立たされていました。しかし12月になって義景が越前に帰国したため、信長はひとまず危機を脱しました。そして信玄の死(元亀4年(1573年)4月)により窮地を脱することができました。

織田軍は天正3年(1575年)5月21日長篠の戦で武田勝頼軍を破ると、織田信忠らが岩村城を包囲。勝頼は岩村城を救援するべく出陣しましたが、到着するより前の11月21日、岩村城は落城した(天正3年(1575年)の岩村城の戦い)。信長は虎繁らを赦免すると見せかけ、礼に来たところを捕らえ、長良川近くで磔刑にしました。その理由は、長篠城の奥平信昌が徳川家康に寝返った際、武田勝頼が奥平の妻を磔にしたので、その報復だということでした(『甲陽軍鑑』)。おつやの方もまた信長に捕らえられて逆さ磔で処刑されました。あるいは信長が裏切られた鬱憤を晴らすために自ら斬ったともいわれています。

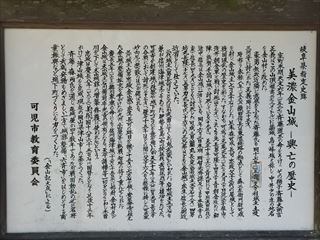

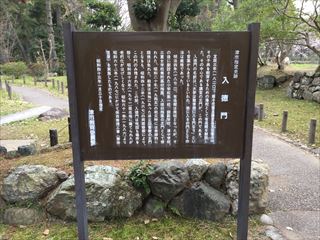

2019年4月8日 美濃金山城

美濃金山城に来ると、蘭丸ふる里の森の看板が迎えてくれます。蘭丸とは、本能寺の変で信長と一緒に亡くなった森蘭丸のことです。蘭丸は幼名で森成利というのが成人後の名のようですが、森成利と言っても誰もわかりません。やはり蘭丸で本能寺の変で坊丸と力丸と共に討ち死にしたことで世に知られています。

森蘭丸は、本能寺の変のときは、この美濃金山城の城主だったようです。森可成の次男:森長可が武田家滅亡後に海津城に入ったため、その後釜として城主になったようですが、信長の側近として働いていたため、美濃金山城の統治は家老任せだったようです。

それでも、美濃金山城は蘭丸ふる里のお城です。一番有名な人の名前を冠した方が観光的には良いですから、蘭丸は有名ですが、今日は、現地の看板の美濃金山城-興亡の歴史にあるように、蘭丸の父=6兄弟の父:森可成を取り上げたいと思います。

森可成は大永3(1523)年から元亀元(1570)年まで活躍した武将ですから、信長がまだ尾張の統一もままならない時からの家臣です。

美濃国の守護大名である土岐氏に仕え、斎藤道三により土岐氏が滅ぼされた後の天文23年(1554年)には尾張国で織田信長に仕えました。このパターン誰かに似ていませんか?大河ドラマの「麒麟が来る」の明智光秀は、斎藤道三に仕え、道山が息子の義龍に討ち滅ぼした後に、越前に逃亡し、朝倉家に仕えています。

可成は、信長の家督相続と尾張国統一に尽力し、弘治元年(1555年)の信長による清洲城攻めでは織田信友(広信)を討つ功績を挙げ、 弘治2年(1556年)9月には信長とその弟・織田信行の家督争いである稲生の戦いにも参陣し信長軍の勝利に大いに貢献しました。永禄3年(1560年)の今川義元との桶狭間の戦いなどにも参陣しました。いわゆる苦しい時代からの部下です。

美濃攻略においても武功をあげ、斎藤勢のみならず、信濃から東美濃に侵攻してきた武田勢とも戦いました。永禄8年(1565年)には美濃金山城を与えられ、信長上洛の際には柴田勝家と共に先鋒を務め(勝竜寺城の戦いなど)、上洛後には近江宇佐山城を与えられた。元亀元年(1570年)に6月に起こった姉川の戦いにも参戦しました。6兄弟は美濃金山城で生まれているので、妻のえい(妙向尼、林通安の娘)は金山城にいたのでしょう。

元亀元年(1570年)9月、宇佐山城に在った可成は浅井長政・朝倉義景の連合軍出撃の知らせを受けて進軍を妨害する為に宇佐山城より出撃して坂本に陣取り街道を封鎖。9月16日に緒戦においては連合軍3万を1千の軍勢で撃退。しかし石山本願寺法主・顕如の要請を受けた延暦寺の僧兵も連合軍に加わり、9月20日にさらに数の膨らんだ連合軍の侵攻で先鋒の朝倉景鏡を押し返すなど健闘を見せるが、浅井対馬、玄蕃の2千に側面から攻撃を仕掛けられ、さらに朝倉中務、山崎吉家、阿波賀三郎の隊に加え浅井長政本隊もこれに加わったため信長の弟・織田信治、近江の国人・青地茂綱と共に討死しました(宇佐山城の戦い)。

信長にとって、森可成はかけがえのない武将だったと思います。森家の家督を継いだ次男の長可は、自分の後継者の信忠につけ、信濃計略に当たらせますし、更に、三男:蘭丸、四男:坊丸、五男:力丸は小姓として側に置いています。

森長可のその後も面白いので別記します。

2019年3月30日 津偕楽園

津偕楽園は、昔は「御山荘」(ごさんそう)、または「御山荘山」といい、津藩第11代藩主藤堂高猷公(とうどうたかゆきこう)が 安政年間(1854~60)に別荘を設けたのが始まり。偕楽園の名は高猷公の俳号から だそうです。

津藩は、伊勢安濃郡安濃津(現在の三重県津市)に置かれた藩です。安濃津藩(あのつはん)と呼ばれることもあり、藩庁は安濃津城(津城)。石高は伊勢・伊賀2国を合わせた22万石(大坂の陣後、32万3000石に加増で大和国などにも飛び地領が存在)。

県庁所在地は、江戸時代の藩庁が置かれた地が多いようです。そこには大名の城があり、邸宅があり、また、この津偕楽園のような別荘も設けられました。

人の集まる所は、富が集まるところと富を拠出するところの2つの地域があります。富を拠出する地域をたくさんあれば、富が集まる地域は豊かになり、豊かになればこその城であり、藩主の御殿であり、別荘ができます。そういった点で、伊勢の国、安濃津は豊かな所だったのでしょう。

そして、その富の集積する豊かな地が、県庁になり、津偕楽園のような庭園を現在まで維持することができたということでしょう。昔からの藩庁が県庁になった所は津偕楽園のような庭園を維持できた都市は多いです。

これは不届きな考え方かもしれませんが、今度生まれ変わるなら、どこかの県庁所在地の都市にうまれたいなぁ。

伊勢国の津は、安濃津(あのつ)と呼ばれた平安時代から伊勢国の中心地であり、津城は戦国時代初期から様々な歴史があることはこの場では無視して、江戸時代:慶長13(1608)年に伊予宇和島から移封になった藤堂高虎の話を述べたいと思います。

主を7回も変えた猛将とも云われます。近江国出身ですから、まずは①浅井長政に足軽として仕え、元亀元(1570)年の姉川の戦いに14歳で参戦して首級を取る武功を挙げ、天正元(1573)年に小谷城の戦いで浅井氏が滅びると、浅井氏の旧臣:②阿閉貞征、次いで同じく③磯野員昌の家臣として仕えた。やがて近江国を去り、信長の甥・④織田信澄の家臣として仕えるも長続きしなかった。その後、流浪生活の後、天正4(1576)年21歳の時に羽柴秀吉の弟:⑤秀長に300石で仕えました。後の天下人秀吉の弟:秀長に仕えたことが単なる長躯の猪武者から高虎を築城の名人と呼ばれるほどの武将に育てたものと思われます。天正19(1591)年35歳の時、秀長死去時には2万石の大名に出世していました。その後、秀長の甥:養子の⑥豊臣秀保に仕え、文禄4(1595)年秀保が早世したため、出家して高野山に上るも、その将才を惜しんだ⑦豊臣秀吉が生駒親正に説得させて召還したため還俗し、5万石加増され伊予国板島(現宇和島)7万石の大名になりました。

慶長の役 慶長3(1598)年には、水軍を率いて参加し、朝鮮水軍の武将:元均率いる水軍を壊滅し、南原城の戦いと明梁海戦にも参加し、帰国後に大洲城1万石を加増され豊臣政権では最終八万石になりました。

⑧最終的に徳川家の大名となり、主君を七回変えた武士とされ、ある意味蔑みに言われることもあるようですが、徳川家康との相性は抜群だったのでしょう。

慶長3(1598)年8月秀吉が死去すると、豊臣家臣団は武断派と文治派に分裂、高虎は武断派というより、徳川家康派に与します。会津征伐に従軍し、その後岐阜城を攻略、9月15日の関ケ原の戦いでは大谷吉継隊と戦い、更に脇坂安治、小川祐忠、朽木元網、赤座直保らに対して、東軍への寝返りの調略を行い、東軍の勝利に貢献しました。

戦後、これらの軍功により宇和島城8万石安堵の他に新たに今治城12万石を加増され20万石の大名になりました。江戸時代になると、江戸城改築に功を挙げ、慶長13 (1608)年に伊勢安濃郡と一志郡内10万石及び伊賀国内10万石と四国今治城周辺の越智郡2万石を飛地として22万石に加増移封され、津藩初代藩主となりました。よほど、家康と相性が良かったのでしょう。徳川家の外様大名でありながら譜代大名格(別格譜代)として重用されました。

慶長19(1614)年大阪冬の陣、慶長20(1615)年大坂夏の陣に徳川方として参戦、長曾我部盛親軍と八尾の戦いで対峙、激戦となり600人余りの死者を出しています。戦後、その功績により伊賀国内と伊勢鈴鹿郡・安芸郡・三重郡・一志郡内で5万石加増され、27万石になっています。家康死去の後、元和3(1617)年、新たに伊勢度会郡田丸城5万石が加増され、弟正高が下総国で拝領していた3000石を津藩領に編入し、石高 計32万3000石の大大名となりました。田丸5万石は元和5(1619)年に和歌山城に徳川頼宜が移封されると紀州藩領となり、藤堂家には替地として大和国と山城国に5万石が与えられました。

人にはその人なりの歴史があります。今は便利な時代です。藤堂高虎を知りたければ、「ウィキペディア」で調べることができます。その人なりを思うとき、どういう人生を送ってきたかを長々と綴らないと中々表現することができません。

よく、戦国時代は下克上で貧農出身者も戦で手柄さえ立てれば一国一城の主になれると言われます。多くの民はそれを信じて一国一城の主を夢見たかもしれません。しかし、それを実現したのは太閤秀吉を初め僅かな人しかいません。その僅かな人として夢を体現したのが藤堂高虎でしょう。「身長は6尺2寸(約190センチメートル)を誇る大男だったと言われている。高虎の身体は弾傷や槍傷で隙間なく、右手の薬指と小指はちぎれ、左手の中指も短く爪は無かった。左足の親指も爪が無く、満身創痍の身体であり、75歳で高虎が死去した際に若い近習が遺骸を清めて驚いたと言われている。」14歳から60年間戦って、得たものが32万3000石です。割に合うかどうかより、それしか生きられなかったのでしょう。

さて、藤堂高虎はNHK大河ドラマの主役が張れるでしょうか?

結構、面白い物語になると思うのですが、信長を初め、秀吉、家康、光秀、浅井長政、織田信澄、豊臣秀長、丹羽長秀、三男:藤堂高吉等々、戦国の殆どの有名人を登場させることができます。戦いについては、姉川の戦いから秀吉の天下人に駆け上がる戦い、朝鮮の役、関ケ原から大坂夏の陣まで、日本の戦国期の戦いを全てに関りがあるので戦闘シーンも豊富です。

良いと思うのですが、

ただ、やはり地味と言えば地味で、華が無いと言われれば華が無いので大河ドラマはちょっと無理か!

2019年3月30日 神戸城跡

伊勢神戸城で一番に思い出すのは、織田信長の三男・神戸信孝です。伊勢(三重県)の人には失礼な話かもしれません。何故、伊勢を代表する戦国の城で信長の三男が出てくるのか?神戸氏の神戸具盛とか他にいるだろうという意見はごもっともですが、あまりいい逸話が無いようですので、信長の息子のお話をします。

信長が、伊勢を攻めたとき神戸氏には三男信孝を。その後、名門:北畠氏には次男信勝を養子に出して和議を結び実質的には御家を乗っ取り、伊勢を平定しました。

伊勢攻略以前の信長の尾張統一戦は父:信秀の死去の天文21(1552)年3月から、永禄元(1558)年までです。永禄2(1559)年2月には、上洛して室町幕府13代将軍:足利義輝に謁見し、尾張統一を報告しています。次の年、永禄3(1560)年には桶狭間の戦いで敵将今川義元を討ち取り、撃退しました。

美濃平定戦が本格化するのは、永禄4(1561)年、斎藤義龍が急死し斉藤龍興に代替わりしてからです。永禄10(1567)年に美濃斎藤龍興を伊勢国長嶋に敗走させ、美濃平定を終え、いよいよ上洛戦の始まりです。

永禄11(1568)年7月に足利義昭を岐阜城下に迎え、9月には上洛戦が始まります。10月には上洛を成し遂げ、足利義昭を第15代将軍にしました。

信長は、美濃平定と上洛戦の間の永禄10年(1567)年に、滝川一益を先方に伊勢国北部攻略を始めましたが、一度は神戸具盛に防がれ、撤退しています。

永禄11(1568)年2月、二度目の伊勢攻略の際に、信長は神戸城主:神戸具盛を懐柔するために三男の信孝を養嗣子としました。この時、永禄元(1558)年4月生まれの信孝は満10歳に満たない年齢でした。信長の本来の目標の天下布武の脇道である伊勢攻略を素早く進めるために、弟の信包を長野氏の養嗣子とし、永禄12(1569)年10月次男信雄を南伊勢の北畠家の養嗣子にして伊勢を平定しました。

何故、神戸信孝に注目するのか?本能寺の変は、天正10(1582)年6月2日に起きました。信孝が24歳の時です。若いと言われればそれまでですが、信秀が死に、信長が家督を継いだのは18歳。村木砦の戦いで今川軍を撃退したのは21歳の時です。22歳で清洲城を攻略して尾張西半分を版図にしています。

何が云いたいかというと、あの本能寺の変の時以後に、後の天下人の秀吉に勝てる可能性があったのは24歳の信孝だけだったのです。

天正10(1582)年6月2日は、信孝が四国方面軍総大将として堺から四国へ出陣予定といわれています。

和田裕弘著「織田信長の家臣団-派閥と人間関係」によると、信長は晩年、自らは戦場に出ず七つの方面軍組織を確立しました。その方面軍とは、

第一軍 織田信忠軍 信長長男・後継者・東国管轄 本能寺の変で死去享年26歳

第二軍 神戸信孝軍 信長三男・四国方面軍総大将 本能寺の変時24歳 変から1年後尾張国野間にて天正11(1583)年5月自害享年25歳。

第三軍 柴田勝家軍 織田家宿老 北陸方面軍総大将 本能寺の変時60歳? 天正11(1583)年3月秀吉との決戦:賤ケ岳の戦いに敗れ、4月北ノ庄城にて自害。

第四軍 佐久間信盛軍 織田家宿老 本願寺攻め総司令官 天正8(1580)年 本願寺を屈服させた後、信長より譴責状を突き付けられ高野山に追放される。その後、高野山からの退去を命じられのち天正10(1582)年1月死去。この情け容赦のない処分が光秀謀反の遠因とも云われています。

第五軍 羽柴秀吉軍 中国方面軍総大将 卑賎の身から立身出世し位人臣を極めました。本能寺の変時45歳。中国大返し・山崎の戦いにより光秀を討伐。その後、天下人になり、慶長3(1598)年8月死没享年61歳。

第六軍 滝川一益軍 関東方面軍総司令官 近江国甲賀出身信長に仕える前の半生は不明。本能寺の変時57歳。上野国厩橋にあり、信長の死に乗じ、小田原城の北条軍の侵攻を受け、神流川の戦いにて初戦は勝利したが、翌日破れ、伊勢に敗走。その後、柴田勝家に与し秀吉と戦うが降伏。天正14(1586)年9月死去。享年62歳。

第七軍 明智光秀軍 近畿方面総司令官 信長中途採用組出世頭。佐久間信盛軍が解体された後、与力を与えられ近畿方面軍総司令官となる。本能寺の変11日後、天正11(1582)年6月13日山崎の戦いに破れ、落ち武者狩り負傷したため自害。

この七つの軍団、佐久間信盛は本能寺の変の時にはすでに追放、死去しているので、六つの軍団のうち、信長を討てる軍団は明智光秀軍だけ、その光秀を討てる軍団は秀吉軍と信孝軍のふたつだけでした。

その信孝が四国へ渡海するその日に本能寺の変が勃発し、信孝が四国攻めのために徴集した軍勢、約1万5千人が四散してしまいました。所詮寄せ集めの軍勢であり、変の情勢がもたらせると兵の大半が逃げ散ってしまい、信孝は単独で光秀と対抗できない為、四国攻めの副官だった丹羽長秀と相談し、光秀の女婿で謀反への関与が疑われていた大阪本願寺留守居の津田信済を血祭りにあげて光秀への見せしめとしました。これを見て河内の諸将は信孝を主君と認め、麾下に属しました。

信孝らは、毛利と和睦して東上してきた秀吉軍と合流し、信孝が総大将となって光秀を山崎戦いで打ち破り、父信長の複仇戦で総大将となったことから、この時点では信孝が後継者と目されました。

誤算は天正10(1582)年6月27日の「清洲会議」です。次男信雄と家督争いをしたことで織田家家督に就くことができず、美濃一国と南近江を得ただけで、家督は信長直孫の三法師でしたが、後見役は信孝になり、周囲は信孝を後継者と見ていました。

ここから、織田家簒奪に動く秀吉が、信孝新領地の美濃や南近江の諸将を調略され、烏帽子親の柴田勝家と結んで対抗したが、天正10(1582)年12月、積雪で動けない時期に、岐阜城を攻囲され、美濃国内の諸将も秀吉に寝返り、三法師、母親、娘を人質にして和議を結びました。

翌年、勝家の北近江への進軍に合わせて再び立ち上がりましたが、人質は秀吉により磔にされ、勝家が賤ケ岳で敗れ、北庄城で自害した後は、次男信雄に抵抗らしい抵抗をせずに再度降伏し、尾張国野間に送られ自害しました。

若い信孝に、軍師として助けられる人がいれば、信孝は信長の家督を受け継ぐことができたかもしれません。しかし、四国方面軍の副官:丹羽長秀も「清須会議」では秀吉側についてしまいました。このとき、長秀が勝家と共に、信孝を押していたらと思いますが、そうはなりませんでした。それが信孝の器量だったかもしれません。